バイオハッキングカンファレンス2025

レジリエンス・コード:脳を書き換え、パフォーマンスと寿命を最大化する

一度だけでなく、いかなる時もストレスに打ち勝つ。そんなシステムを、あなたはどうやって構築しますか?

プロの総合格闘家として、レジリエンス(回復力、強靭さ)を土台にキャリアを築いてきました。しかし、レジリエンスとは単なる力任せの強さではありません。それは精巧に調整されたスキルです。金網の上であれ、ビジネスの場であれ、いかなる挑戦に直面しても、適応し、回復し、より強く再起する能力。それが真のレジリエンスです。

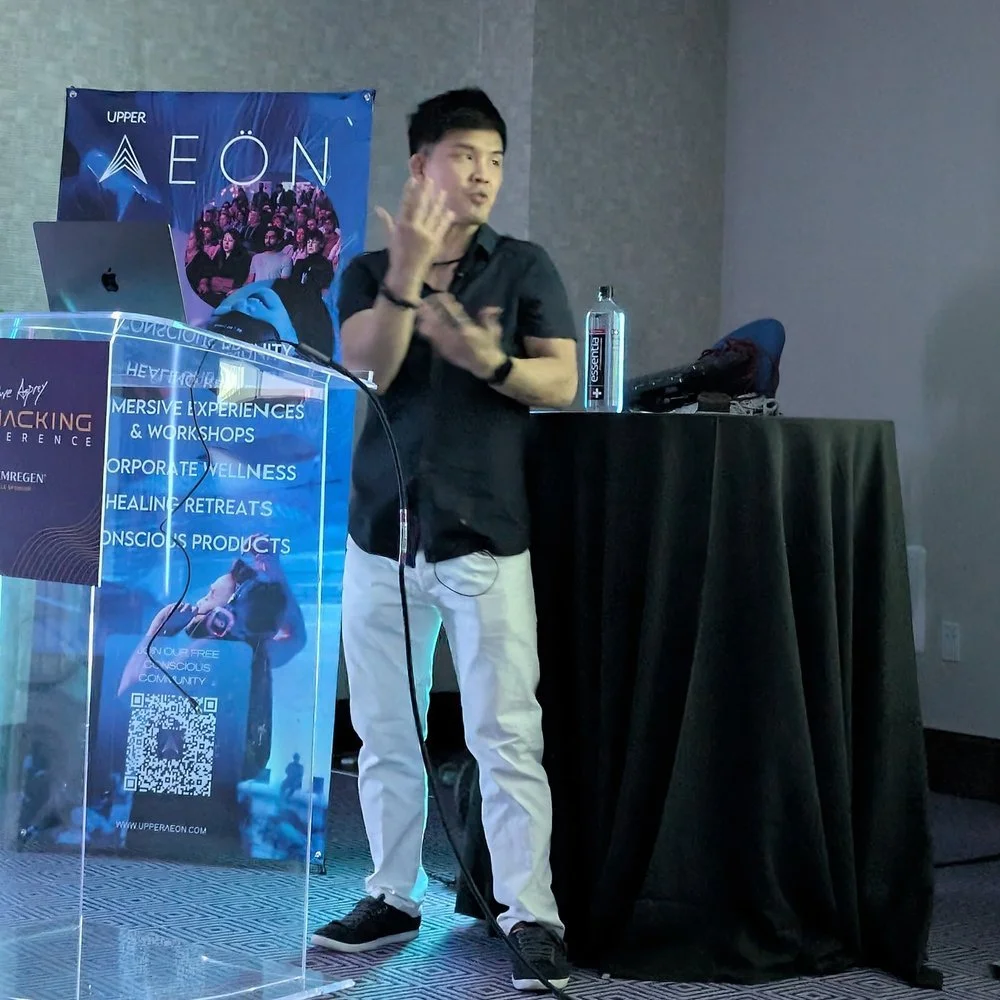

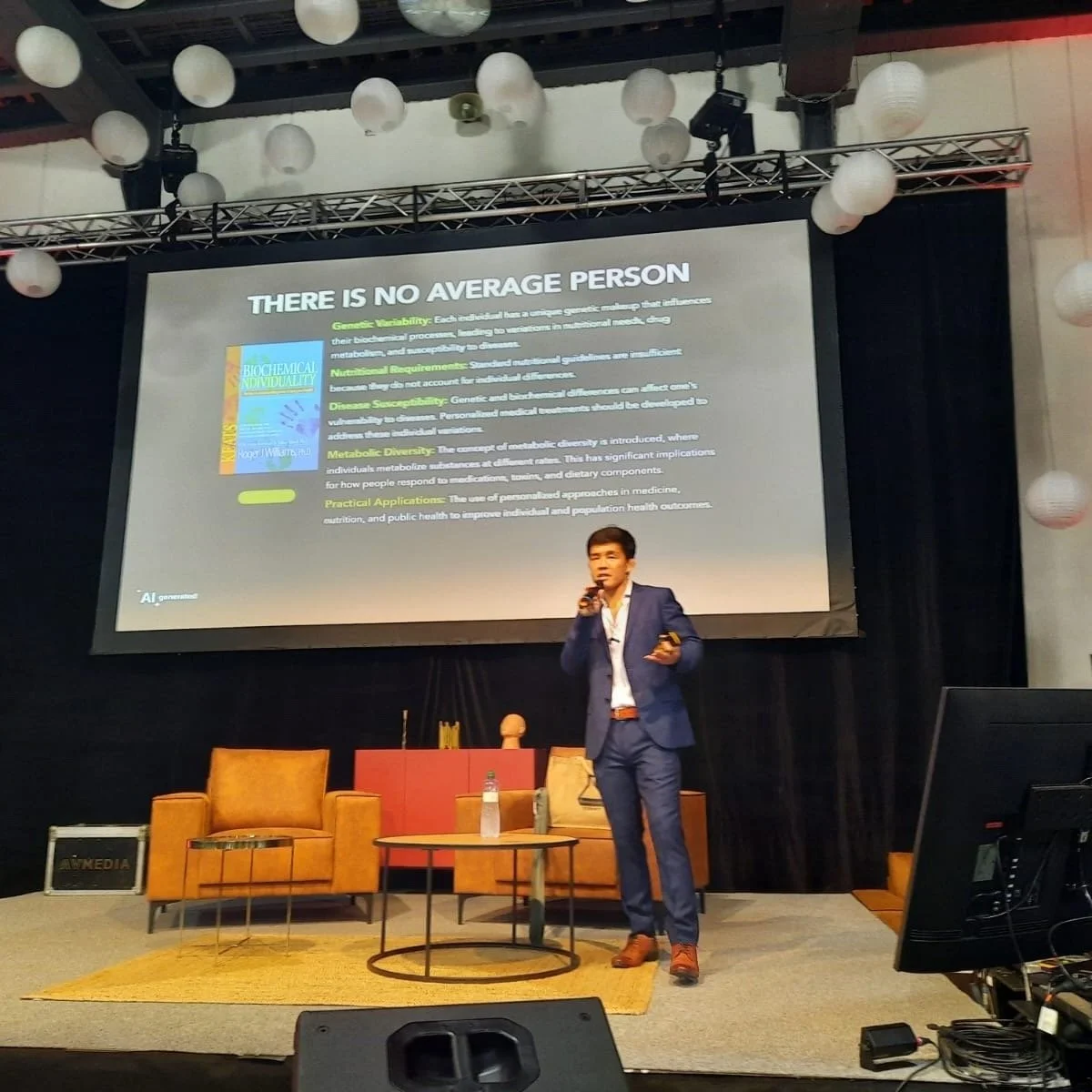

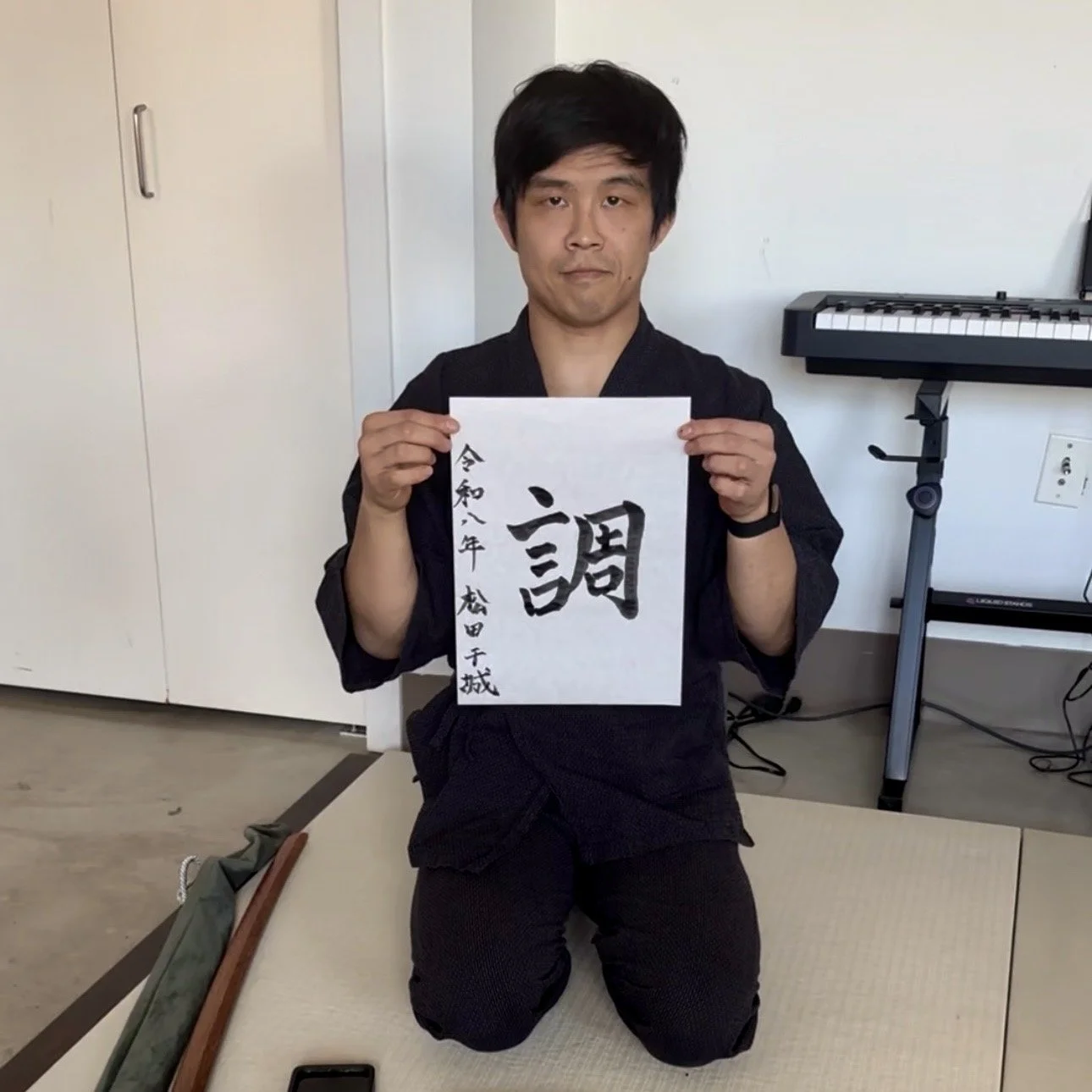

先日、デイヴ・アスプリー氏が主催する「バイオハッキング・カンファレンス2025」にて、タテキの「レジリエンス・コード」を発表する光栄な機会をいただきました。そこでは、最高のパフォーマンスと長寿を実現するために脳を書き換える科学について、詳細に解説しました。残念ながら参加できなかった方々、そしてより深く学びたいと思う方々のために、Shownoteを公開します。

Show notes

心拍変動の複雑性と太極拳の実践 - Nature Scientific Reports (2019)

太極拳による筋肉の同時収縮の減少 - PLOS ONE (2021)

フラクタルな歩行と姿勢の安定性に関する研究 - PLOS ONE (2013)

レジリエンス・ギャップ:健康寿命と寿命 - JAMA Network Open (2024)

運動主導の神経可塑性 - npj Regenerative Medicine

広がり続けるギャップ:寿命 vs 健康寿命

我々はかつてないほど長生きするようになりました。しかし、果たして「より良く」生きているでしょうか?近年のデータは憂慮すべき傾向を示しています。平均寿命は延びている一方で、健康に過ごせる期間、すなわち「健康寿命」はそれに追いついていません。我々は長く生きるようになったものの、より早く心身が衰え始めているのです。これこそが「レジリエンス・ギャップ」であり、このギャップを埋める手助けをすることが、タテキの使命です。

レジリエンス・コードの三本柱

タテキのプレゼンテーションは、古武術の知恵と現代の神経科学を融合させた、三つの核となる柱に基づいています。

1. 神経可塑性:脳を書き換える力

脳は静的なものではありません。行動や意図に基づいて、常に新しい神経接続を形成しています。このプロセスにおいて、意図的な動きは極めて強力なツールとなります。一つひとつの意識的な練習が、特に運動制御を司る脳の領域である小脳の神経経路を強化します。より複雑な動きを習得するにつれて脳は適応し、永続的な変化を生み出します。

2. 自律神経の調整:神経系をマスターする

自律神経系は、身体のコントロールセンターであり、訓練することが可能です。その状態は、ストレスへの対処能力を示す重要な指標である心拍変動(HRV)を通して見ることができます。意図的な動きと呼吸法を用いることで、私たちはHRVの複雑性を向上させることができます。これは、より適応性が高く、強靭な神経系を持つことを示します。これを実現する最も効果的な方法の一つが、「身体の中心化(Embodied Centering)」です。

3. 身体の中心化(エンボディド・センタリング):丹田の力

日本の武道において、「丹田」はへその数センチ下に位置する、神経学的かつ物理的な重心です。それは自律神経系を安定させる「錨(いかり)」の役割を果たします。横隔膜呼吸を通じて丹田に意識を集中させることで、瞬時に神経系を調整し、いかなる状況でも安定を見出すことができます。

体感ワーク:丹田呼吸による安定化ドリル

プレゼンテーションでは、いかに迅速に神経の状態を切り替えられるかを示すため、ライブ・デモンストレーションを行いました。意識が散漫になると、姿勢もそれに追随し、不安定になります。しかし、意識を丹田に中心化することで、視覚的な妨害があっても安定を保つことができます。

以下の方法を試してみてください。

かかとを上げる: 肩幅に足を開いて立ち、つま先は地面につけたまま、かかとをわずかに上げます。

深く息を吸う: 意識を丹田に集中させながら、横隔膜を完全に広げます。

かかとを下ろし、息を吐く: 完全に息を吐ききりながら、かかとを地面につけます。(踵に体重を意識)

安定を見出す: 丹田に意識を中心化した状態を保ちます。即座に安定感が得られるのを感じるでしょう。

計測してマスターする:レジリエンスを追跡する

計測できるものは、管理できます。Ouraリングようなウェアラブル技術、そしてHRVモニターは、私たちの睡眠、回復、自律神経の調整をリアルタイムで追跡します。これらのデータを視覚化することで、日々の実践がレジリエンスにどのような影響を与えているかを確認し、継続的な改善のために調整を行うことができるのです。

レジリエンスの錨:志(kokorozashi)

物理的、神経学的な側面を超えて、真のレジリエンスは「志」—揺るぎない目的を持った大望—によって支えられています。心が明確な目的を持つとき、身体は自然な安定を見出します。この集中した意図は、神経的な「ノイズ」を減らし、自律神経の調整を形作ります。我々は抵抗するために訓練するのではなく、応答するために訓練するものであると、格闘技を通じて、学びました。

バイオハッカーの父と呼ばれるデイブ・アスプレー氏のカンファレンスに参加できて光栄でした。日本やアジアにもウェルネスのムーブメントが届くように、これからも微力ながら尽力していきます。

-

Injury

- Oct 6, 2017 肩関節唇断裂手術から4週間

- Oct 13, 2017 肩関節唇断裂手術から5週間

- Nov 26, 2017 肩関節唇断裂手術から10/11週間

- Dec 30, 2017 肩関節唇断裂手術から12週間

-

Performance

- Aug 12, 2018 アメリカでスパルタンレース初体験

-

Rehabilitation

- Oct 6, 2017 肩関節唇断裂手術から4週間

- Oct 13, 2017 肩関節唇断裂手術から5週間

- Nov 26, 2017 肩関節唇断裂手術から10/11週間

- Dec 30, 2017 肩関節唇断裂手術から12週間

-

Strong First

- Aug 13, 2016 ストロングファースト SFG Level 1 テスト

-

バイオハッキング

- May 27, 2020 バイオハッカーセンターJAPAN

- Jun 4, 2020 システムシンキング

- Jun 4, 2022 バイオハッカーサミット2022ヘルシンキ Showノート

- Oct 16, 2022 バイオハッカーサミット2022アムステルダム Showノート

- Sep 4, 2023 バイオハッカーサミット2023ロンドン Showノート

- Sep 18, 2023 バイオハッカーズリトリート September 2023

- Oct 29, 2023 バイオハッカーサミット2023アムステルダム Showノート

- Apr 10, 2024 バイオハッカーズリトリート2024 イビサ島

- Jul 3, 2024 バイオハッカーサミット2024ヘルシンキ Showノート

- Jul 20, 2024 メルティングポットフォーラム 2024 Showノート

- Jun 5, 2025 バイオハッキングカンファレンス2025

- Dec 10, 2025 日本式クロノトリガー: 時間と長寿の再定義

-

フィットネス

- Jun 24, 2020 呼吸は1日2万回

-

ライフスタイル

- Jun 20, 2020 ブルーゾーン-世界に存在する5つの長寿地域-

- Aug 6, 2020 人口電磁波の恐ろしさ-5Gの健康被害-

- Nov 28, 2021 水分補給の大切さ

-

生理学

- Jun 13, 2020 ホメオスタシス

- Jul 1, 2020 Leaky Gut Syndrome(LGS) 腸管壁浸漏症候群

NEWS

OPTIMIZED LIFE

TATEKITCHEN

BLOG